Entre el progreso y la catástrofe

- grupo7historia2abo

- 9 nov 2023

- 12 Min. de lectura

Actualizado: 10 nov 2023

El Plan Haussmann como símbolo de las contradicciones de la modernidad del siglo XIX

Índice

Introducción: la paradoja de la modernidad

INTRODUCCIÓN: la paradoja de la modernidad

En 1851, la primera Exposición Universal se llevó a cabo en el Crystal Palace, un edificio que representaba el avance de la tecnología en la arquitectura. En su interior, convivían salas que mostraban las innovaciones del momento, con otras que exhibían objetos medievales y pertenecientes a la época clásica.

En 1880, cuando parecía que la modernidad representaba una ruptura con el pasado, el Palacio real de exposiciones de Melbourne se edificó con una cúpula idéntica a la de la Catedral de Santa María del Fiore.

En 1890 la altura y esbeltez del Manhattan Building en Chicago, generó tanta desconfianza en la sociedad que se engrosó para dar sensación de estabilidad y solidez.

En 1895, la primera película de los hermanos Lumiere proyectó la imagen de un tren en la pantalla grande, y los espectadores huyeron del cine por el temor de ser arrollados.

Como dice Gay “La modernidad resulta mucho más fácil de ejemplificar que de definir. Esta curiosa situación se debe a la rica diversidad que la caracteriza.” (2007:22 )

Estas diferentes experiencias comparten un mismo rasgo: son indudablemente modernas y a la vez contienen una contradicción. Tensiones entre el futuro y el pasado. Paradojas entre la “promesa de la modernidad” y el temor que ésta generaba.

Precisamente, la dualidad es una característica inherente de la modernidad del siglo XIX. Presenta aspectos aparentemente opuestos, sucediendo simultáneamente. Por un lado se reconocen sus avances científicos, tecnológicos y urbanísticos, mientras que, por el otro, se le atribuyen las consecuencias negativas y los peligros resultantes del mismo progreso. Para Marshall Berman, la paradoja de la modernidad “es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegrías, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo, pero al mismo tiempo, amenaza con destruir todo lo que tenemos, sabemos y somos”. (1995:1). El carrete de imágenes no solo evidencia las contradicciones de la modernidad, sino que también muestra que esas tensiones eran propias de su época.

El urbanismo del siglo XIX no escapa a esta lógica. Supuso la renovación de distintas ciudades pero a la vez su destrucción, nuevas formas de circular aunque también nuevas complicaciones. El Plan Haussmann, considerada la mayor intervención urbana en París, condensa en su totalidad esta lógica contradictoria de la modernidad.

Trajo consigo numerosos cambios espaciales y sociales, que incluyeron la expansión de la ciudad, mejoras en las condiciones de transporte e higiene, el trazado de nuevas calles y la creación de bulevares, plazas y jardines. Aunque logró muchos de sus objetivos, estas transformaciones acarrearon aspectos controvertidos, que generalmente se pasan por alto en las narrativas tradicionales de su éxito. Expropiaciones, demolición de barrios enteros y edificios históricos, constantes obras, represión de las clases populares y su expulsión de los espacios urbanos, entre otros.

Por otro lado, las tensiones del Plan Haussmann son reconocibles en fuentes y documentos de época. Es decir, esta situación no solo es un producto retrospectivo de análisis histórico, sino que se manifiesta de manera contemporánea. Eran conscientes en su propio tiempo de esas tensiones. La manera en que el término “embellissement” se utiliza en los medios visuales del momento, lo evidencia.

El mismo concepto es utilizado con dos objetivos diferentes. En el diario ilustrado vemos bajo este lema la imagen pulcra y estética de París. En Le Caricature, revista de crítica social, el encabezado es acompañado por una ilustración que representa a París como una mujer. Los ferrocarriles y el humo entran y salen de su cuerpo, representando el abuso del tren a París, cuestionando los avances de la modernidad. La ironía juega con la imagen en compañía de su título: habla de embellecimiento, pero la imagen no es bella.

Con esta metodología de análisis de fuentes de época, se analizarán diferentes dimensiones del plan. La "Paris de las barricadas" que representa la variable política mediante el intento de calmar revueltas; la "Paris de los bulevares" que simboliza el aspecto urbano mediante la construcción de espacios verdes y la "Paris de los escombros" para conocer las consecuencias sociales de las expropiaciones y las demoliciones. Se verificará que en casi todas las dimensiones del Plan Haussmann se encuentra esta interpretación dual contemporánea.

LA PARIS DE LAS BARRICADAS

Las siguientes palabras de Harvey permiten contextualizar la situación política del momento. “Anteriormente, imperaba una visión de la ciudad que, como mucho, podía apenas enmendar los problemas de una infraestructura urbana medieval; después llegó Haussmann que a porrazos trajo la modernidad a la ciudad.” (2003 :7)

El contexto previo al Plan Haussmann estaba signado por el caos. Al momento de la subida al poder de Napoleón III, la población de París se había duplicado. La ciudad era escenario de acontecimientos políticos violentos. Se encontraba en una situación de falta de higiene, escasez, pobreza y epidemias.

Caricaturas y publicaciones mostraban que la infraestructura y las calles medievales eran ya insuficientes, por lo que había constante tráfico y aglomeraciones. Además, en este marco de descontento político, las calles estrechas facilitaban a los ciudadanos generar barricadas en contra del nuevo régimen.

El Plan Haussmann fue la iniciativa de renovación urbana que durante el siglo XIX, no solo tuvo el objetivo de mejorar las malas condiciones y embellecer la ciudad, sino también imponer orden e impedir estas revueltas. "El verdadero objetivo de los trabajos de Haussmann era garantizar la seguridad de la ciudad ante la guerra civil. Quería hacer imposible para siempre el levantamiento de barricadas en París.” (Walter Benjamin en Patteta 1997:384)

A las preocupaciones de higiene y malestar, se agregaban entonces, las intenciones estratégicas. “Si abre bulevares, si modela espacios vacíos, no lo hace por la belleza de las perspectivas, sino para «cubrir París con las ametralladoras» (Benjamin Péret en Lefebvre, 1967:31). La reforma de París tenía una clara dimensión política.

Para cumplir dicho objetivo, se debió derribar la vieja ciudad y reformar su trama para evitar comunicaciones transversales. Así se expresa en el libro de Harvey “La agridulce experiencia que supuso la destrucción creativa en las barricadas (..) deja una contradicción en el sentido que tiene la modernidad. Para poder enfrentarse al presente y crear el futuro, la tradición debe ser derrocada, violentamente si es necesario.” (Harvey, 2003 :23)

LA PARIS DE LOS BULEVARES

La propuesta de Haussmann consistió entonces en la reorganización de la trama y el realineamiento de las calles de París. “Haussmann traza calles, avenidas, puentes, plazas, conectando los puntos neurálgicos de la ciudad. Un eje norte-sur, este-oeste comunica el centro y la periferia, y las grandes vías convergen en las estaciones de tren.” (Ortiz, 2000:31). Superpuso al entonces desorden de la ciudad, una trama de penetraciones urbanas, lineamientos, trabajos de infraestructura y embellecimiento a la vez. Así como la implementación de mobiliario urbano, monumentos, fuentes, iluminación, expansión de espacios verdes y homogeneización de fachadas.

Ante la aglomeración en las calles parisinas, una de las herramientas urbanas que implementó el Barón fue la construcción de bulevares, a los que se le dio un valor fundamental. Gideón expresa que “La preocupación de Haussmann por la circulación tendía a dejar el problema residencial en un segundo plano. Sus bulevares desmembraban la ciudad. (...) Esto quedó plasmado en los grabados que ilustran la gran publicación de Alphand, Les Promenades de Paris (...)” (1955 :25)

Las “Promenades de París” son planos de las propuestas paisajísticas para la creación de parques y bulevares. Funcionaban como propaganda de los nuevos espacios de recreación, presentándolos como una solución a los problemas de la ciudad medieval. En el texto de Gideon, se expresa la impresión de Robinson sobre París. “Si no es ya la ciudad más brillante, espaciosa y bella de todas, Paris está en buen camino para llegar a serlo; y la mayor parte de su belleza se debe a los jardines y a los árboles. (...) convierte las plazas pequeñas en jardines sin igual por su buen gusto y su belleza.” (1955 :721)

Sin embargo, estas modificaciones, trajeron consigo nuevos desajustes.

Como se mencionó, el descontento contemporáneo se ve reflejado en las publicaciones de revistas satíricas de la época que utilizaron el humor y la ironía, para expresar sus críticas.

La caricatura de Daumier en la revista Le Charivari del 6 de abril de 1862 muestra las contradicciones del impacto del Plan Haussmann. Exhibe a los parisinos tratando de escabullirse entre las multitudes que trajo el ensanchamiento de los bulevares.

Harvey menciona que “El creciente tráfico de la calle y del bulevar no conoce límites temporales ni espaciales, se derrama por todos los espacios urbanos, impone su ritmo sobre el tiempo de todos, transforma todo el conjunto del contexto moderno en un «caos en movimiento» ” (Harvey, 2003 :341). Se ve la congestión, el paso de los carruajes y el choque de dos personas con caballos. En el fondo vemos aún más muchedumbre en medio de los nuevos edificios.

Asimismo, en la caricatura del 30 de enero de 1854, se muestra principalmente a una pareja de burgueses, que se encuentran en medio de la multitud de trabajadores que inundaron la ciudad desde las provincias para demoler y reconstruir París. En el fondo, se ven los edificios que fueron demolidos.

Una de las metas principales del Plan fue la de aliviar el tráfico. Paradójicamente el ensanche de los bulevares invitó a mayor congestión ya que proveyeron espacio para más tránsito y como resultado más accidentes.

Los antiguos problemas de la ciudad medieval, fueron reemplazados por los de la ciudad moderna. Así lo expresa Harvey en “París Capital de la Modernidad”; “Ya no eran las bandas de insurgentes las que recorrían las calles, sino las cuadrillas de albañiles, carpinteros y otros trabajadores camino al trabajo; si el empedrado se levantaba, no era para construir barricadas, sino para abrir el camino a tuberías de gas y de agua; las casas no sufrían la amenaza del fuego o de los incendiarios, sino de las suculentas indemnizaciones que acompañaban a la expropiación” (Harvey, 2003 :185).

El resultado de las transformaciones de Haussmann fue el constante tránsito en las calles y el transporte. Demoliciones, construcciones y accidentes por todos lados. Un clima de prisas y apuros a lo largo de los bulevares y mayor segregación social.

El sarcasmo de las imágenes analizadas, en conjunto con el texto que las acompaña, representan los nuevos problemas inherentes a una ciudad en plena renovación urbana. Esto revela que la modernización no era una experiencia puramente positiva para la sociedad. Daumier enfatiza con sus ilustraciones la dualidad de la modernidad y nos muestra que la sociedad era consciente en su propio tiempo de las tensiones entre los componentes positivos y negativos de la haussmanización.

LA PARIS DE LOS ESCOMBROS

La nueva imagen de París fue construida a costa de numerosas expropiaciones y demoliciones. “Haussmann hizo derribar los viejos barrios de París empleando poderes excepcionales de expropiación, supuestamente en beneficio público (..) Consiguió así deliberadamente expulsar del centro de París, a gran parte de la clase obrera y otros elementos rebeldes” (Harvey, 2012:37). Para los parisinos de la época, los nuevos trazados significaron la pérdida de sus barrios, casas, trabajos, y la vida como la conocían. La destrucción de la ciudad trajo consigo una crisis de identidad, alienación y fragmentación social. Distintos grabados exponen esta situación en los diarios Le Charivari y L´Illustration.

La primera imagen, muestra las demoliciones desde una perspectiva neutra como parte del proceso de embellecer la ciudad. Los obreros recogiendo los escombros, los parisinos deambulando entre ellos, y los vestigios de la ciudad que solían conocer.

La segunda, es una caricatura que expresa una crítica. Muestra a una pareja asombrada y molesta ante la demolición de su propio hogar. El texto que la acompaña expresa su angustia y nostalgia por la vieja ciudad, a la cual ya no reconocen.

Así también, un relato de época expresa “Me han expulsado; otro ha venido a establecerse aquí y mi casa ha sido arrasada; un sórdido pavimento cubre todo. Una ciudad sin pasado, llena de espíritus sin recuerdos, de corazones sin lágrimas ¡de almas sin amor! Una ciudad de multitudes sin raíces, montones movibles de escombros humanos. Puedes crecer, incluso convertirte en la capital del mundo, pero nunca tendrás ciudadanos”. (Harvey, 2003: 336).

Estas eran las circunstancias que debían tolerar los parisinos frente a la renovación de París. La ciudad en estos momentos, más allá de las mejoras urbanísticas, estaba también saturada de derrumbes, escombros y descontento social. Vemos entonces, una nueva contradicción; la construcción y embellecimiento de París, implicó también su destrucción. París sintetiza una paradoja entre lo viejo y lo nuevo; lo que fue y lo que será.

LA PARIS DE HAUSSMANN

El nombre “Plan Haussmann” presenta en sí una dualidad. Es por un lado un plan que abarcó toda la ciudad, y sin embargo lleva el nombre de una sola persona. La figura del barón Haussmann, cumplió un rol fundamental. No se puede hablar del plan sin caracterizarlo a él. Así señala Benévolo “Por primera vez en nuestra historia la personalidad de un hombre, el Barón Haussmann, interviene en el curso de los acontecimientos como causa de primera importancia(...)”. (1966:111)

La modernización de París fue posible gracias a su trabajo preciso y metódico, que destaca sus capacidades como artista y creador. Algunos autores describen su hazaña con admiración. Giuseppe Samona expresa acerca de Haussmann “(...) que tuvo la más grandiosa visión que se pudiera imaginar para el prestigio del Estado moderno (...) espectacular por el corte de las arterias, por la grandiosidad de las plazas y por la continuidad de frentes arquitectónicos (...)” (en Patteta 1997:384).

Haussmann, el artista, redibujó la ciudad entera con la línea de su lápiz y si bien se exponía al mundo como el gran artífice de la modernización, también recibía numerosas críticas. Así escribe Gravagnuolo "La hostilidad de gran parte de los contemporáneos contra el gran démolisseur -rasgo con el que aparece Haussmann en una primera fase ante los ojos de la gente común y a veces también de las inteligencias críticas más sensibles- es, por tanto, comprensible como melancolía por la erradicación de los valores de la ciudad preindustrial (...)" (Gravagnuolo 1991:40). Esto se ve reflejado en las numerosas caricaturas que se hacían sobre su persona.

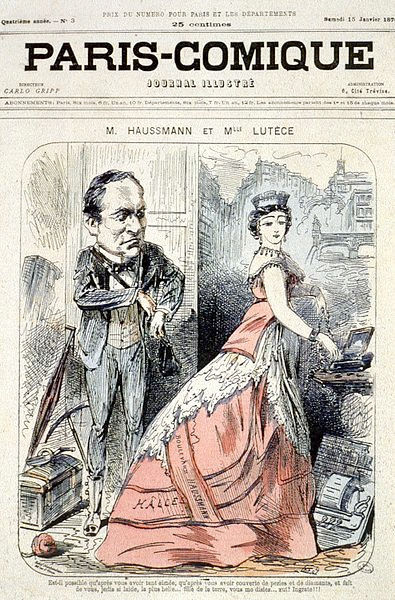

En la primera ilustración se ve nuevamente a París personificada como una mujer. En este caso, se presenta como la amante de Haussmann, llena de regalos y joyas. Sin embargo, el barón la mira disgustado y ella de espaldas le esquiva la mirada. El texto que acompaña la imagen expresa simbolizando su voz: "¿Será posible que después de haberte amado tanto, después de haberte cubierto de perlas y diamantes, y de haberte hecho, antes tan fea, la más hermosa... niña de la tierra, me dijeras....maldita sea? ¡¡Ingrata!!”. Se expone así a Haussmann indignado con París por no valorar el esfuerzo que hizo por ella.

En la segunda imagen, se muestra a Haussmann como un castor constructor (¿o demoledor?). Como cuenta Benjamín en “París, capital del siglo XIX” “Haussmann se dio a sí mismo el título de «artista demoledor».” (Benjamin 1938:60). Vemos en su persona la dualidad inherente de París. Artístico y creativo, pero a la vez destructor.

Numerosas caricaturas solían ridiculizarlo con la cabeza desproporcionada en comparación con su cuerpo y representarlo con facciones perversas. “Haussmann era un personaje mucho más maquiavélico (...) ambicioso, fascinado por el poder, (...) y estaba dispuesto a hacer todo lo posible para alcanzar sus metas“. (Harvey. 2003:130).

Era ampliamente criticado por el costo de su obra; las expropiaciones y desalojos, la magnitud de las demoliciones y la desaparición de edificios históricos. Resultados de una obra de arte urbana, creados por una mente fría y calculadora.

CONCLUSIÓN

Hemos visto que los documentos de época evidencian el modo de pensar característico del siglo XIX sobre la ciudad y su arquitectura. Las fuentes analizadas presentaban paradojas, demostrando que eran conscientes de sus propias contradicciones al mismo tiempo que sucedían.

El Plan Haussmann, tuvo múltiples objetivos y se caracterizó por tratar simultáneamente muchos aspectos de la ciudad. Se analizó a partir de una dimensión política, una urbana y una social. Pero estas divisiones, al principio elegidas para ordenar la información, revelan una nueva tensión entre sí.

Walter Benjamin caracteriza como el “verdadero objetivo” al aspecto político del reordenamiento de París, poniendo énfasis en la seguridad y el apaciguamiento de las revueltas. El uso de estas palabras contundentes, nos invita a pensar qué lugar ocupan para él, el resto de las dimensiones analizadas. También así sucede con Lefebvre cuando llama al Plan Haussmann “la París de las ametralladoras”. Al tomar un solo aspecto como el más importante, se desestima a los otros.

En contraposición, Gideon habla de París como la “ciudad más brillante, espaciosa y bella de todas”, destacando la cuestión más estética y el embellecimiento de París como el punto principal del plan, allí entonces es la dimensión política la que está siendo desdibujada.

Por su parte, Benévolo, habla de la figura de Haussmann como “causa de primera importancia” del plan, poniendo en un segundo plano al resto de las causas antes mencionadas. Incluso, varios autores hablan de “la París de Haussmann” como si a él le perteneciera. Se pone nuevamente, una dimensión en tensión con el resto.

Las interpretaciones que hay sobre el Plan Haussmann, presentan una nueva forma de contradicción. Así como las fuentes de época demostraron que existen tantas aristas del Plan Haussmann como opiniones contemporáneas se hayan producido, también hay tantas definiciones como libros posteriores de su análisis se han escrito.

Vemos que en los análisis de los autores, una denominación particular se apropia de la totalidad. Pero ¿Cuál es la dimensión que define realmente al plan?

Se estudió “la París de las barricadas”, “la París de los bulevares”, “la París de los escombros” y “la París de Haussmann”. Aspectos en tensión que confirman que siempre hay una manera dual de ver este proceso. Sin embargo, hay una sola caracterización de París que no está en discusión para ninguno de los autores. Más allá de la imagen que cada uno haya decidido enfatizar, queda constantemente en evidencia que el gen de lo moderno se mantiene latente en el Plan Haussmann. Finalmente, se coincide en catalogarla “la París de la modernidad”.

BIBLIOGRAFÍA

-Berman, M. (1982). Todo lo sólido se desvanece en el aire.

-Benjamín, W. (1980). París, capital del siglo XIX.

-Benévolo, L. (1966). Historia de la arquitectura moderna, Volumen I.

-Bocock, R. Thompson, K. (1955). Social and cultural forms of modernity.

-Estrampe, JP. (1994). Entre orden y desorden.

-Gay, P. (2007). Modernidad. La atracción de la herejía de Baudelaire a Beckett.

-Giedion, S. (1941). Espacio, tiempo y arquitectura.

-Gravagnuolo, B. (1991). Historia del Urbanismo en Europa

-Harvey, D. (2003). París, capital de la modernidad.

-Lefebvre, H. (1968). El derecho a la ciudad

-Ortiz, R. (2000). Modernidad y Espacio: Benjamin en París.

-Patteta, L. (1997). Historia de la arquitectura. Antología crítica.

Comments